自動車のナンバープレートには地名や数字の他にひらがなが用いられています。

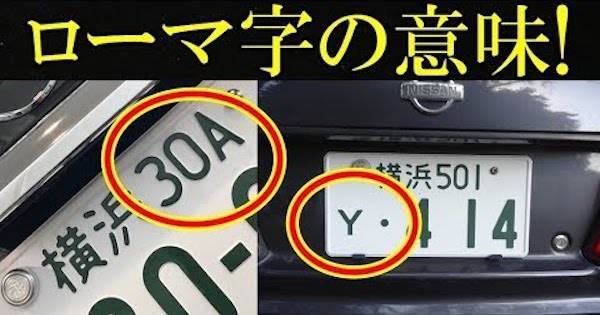

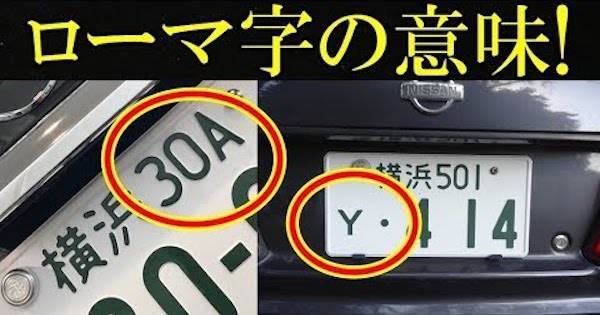

しかし、ひらがなの代わりにEやAなどのアルファベットが用いられる車も存在します。

今回はそんなローマ字が入ったナンバープレートの意味を紹介します。

私たちが使っている自家用車のナンバープレートの左側にはひらがなが一文字表記されています。

車のナンバーには必ずひらがな一文字が印字されているはずです。

また、ご存知のように「わ、れ」はレンタカーです。

自動車運送事業の用に供する自動車は「あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ」が使用されます。

しかし、これらに属さないナンバーがあるのです。それはひらがな部分がローマ字になっているのです。

ひらがなの部分がY、E、Aといった表記のナンバープレートを見たことはありませんか?

ローマ字のナンバーは駐留米軍の車に用いられ、用いられるローマ字によって分類されています。

・Y(日本国内で調達された個人所有車)

・E(非課税車両)

・T(翻刻から持ち込んだ個人所有車)

・A(オートバイ・軽自動車)

このようにそれぞれ違った意味合いがあります。

なお、退役した、又は除籍された日本国籍のない軍人が所有する車にはひらがなの「よ」が用いられます。

ちなみにこうした米軍関係車両の登録台数は現在60000台弱ほど存在しているようで課税も日本国民の2割ほどに免除されていることや基地内ではガソリンに含まれる税が一部免除になっていたりとインセンティブが与えられています。

不公平感はありますが、基地内で使用する機会が多いと考えると仕方ないといえるかもしれませんね。

また、米軍関係車両以外にもアルファベットが入った車のナンバープレートの交付が始まっています。

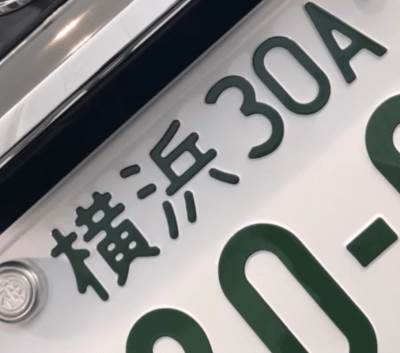

プレート中央に大きく記される番号を選べる希望ナンバー制度で特定の番号に人気が集中し、プレート右上部の3桁の分類番号が枯渇したため、英字使用が解禁されました。

分類番号の枯渇を見越し、国土交通省は2018年1月、30Aのように英字を使った分類番号の使用を解禁しています。

英字は分類番号の下2桁で使え、A、C、F、H、K、L、M、P、X、Yの10種類。

数字と混同しやすい形は除いたそうです。

日本の自動車にナンバープレート装着が義務付けられたのは1907年(明治40年)のこと。

当時、自動車を所有できたのはごく一部の富裕層だけでした。

公道においては自動車通行のための信号や交通標識などの設備はなく交通安全といった意識も気薄だったことから自動車事故が多発するようになり、ナンバープレート装着が義務付けられたのです。

初期のナンバープレートは4桁の数字のみといたってシンプルなものでした。

しかし、自動車の保有台数の増加により、4桁の数字だけでは足りなくなり、東京都以外では数字の前に府県名の頭文字をアルファベット表記することになります。

ただし、アルファベットがわかりづらいということで漢字に変更されます。数字は府県により4桁と3桁があったようです。

今後のナンバープレートはどんな変化を遂げてゆくのか楽しみですね。

・沖縄でレンタカーを借りるときに注意事項としてアルファベットのナンバーは駐留米軍のナンバーで事故を起こすと無保険車が多いので車間を十分にとり近寄らないで下さいと説明されました。

・Yが入ってる通称ヤンキーナンバーは米軍基地の有る所じゃ無いと見かけないよね

・Tって見たことないな